作者李学文系湖南省人民政府发展研究中心经济预测处主任科员

近年来,湖南省国民收入总量随着经济的发展快速增长,收入分配改革和收入结构调整也取得了积极成效,城乡居民、城镇居民内部相对收入差距缩小;但湖南收入分配领域也存在众多问题,国民收入增长与国内生产总值增长不同步,城乡居民收入水平总体不高,居民地区间收入差距不断扩大。造成湖南收入分配呈现当前格局的原因,既有劳动报酬占比下降、区域发展不均衡等总量因素,又有城镇居民工资性收入和农村居民经营性收入偏低等结构性因素。针对收入分配领域存在的问题,“十三五”期间,湖南省需要从夯实分配基础、理顺分配关系、扩充收入来源和缩小收入差距等方面入手优化收入分配格局,实现社会公平正义,推动全省经济持续健康发展、社会和谐稳定。

一、当前湖南省收入分配格局特征分析

国民收入分配格局分为初次和再次分配,国民收入创造后经过初次和再次分配形成政府、企业、居民的初次分配收入和可支配收入。当前湖南收入分配格局在变化调整中呈现以下特征:

(一)收入总额大幅增加,初次分配政府部门占比上升,再次分配向住户部门倾斜明显

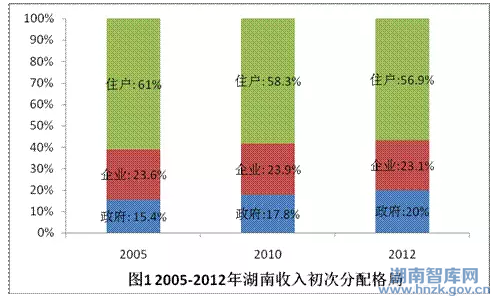

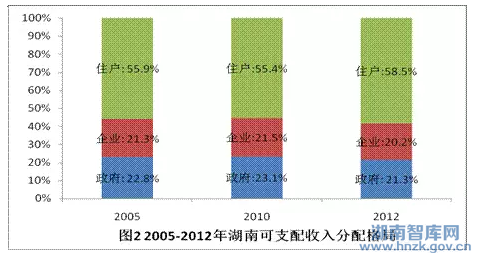

2005-2012年,湖南省初次分配总收入增加15543亿元至22195亿元,其中,政府部门增加3412亿元,占总收入的比例提高4.6个百分点;企业部门增加3564亿元,占总收入的比例降低0.5个百分点;住户部门增加8565亿元,占总收入的比例下降4.1个百分点。就“十二五”前两年来看,初次分配总收入增加6061亿元,其中,政府部门增加1561亿元,占总收入的比例提高2.2个百分点;企业部门增加1283亿元,占总收入的比例降低0.8个百分点;住户部门增加3217亿元,占总收入的比例年均下降1.4个百分点;政府部门初次分配收入占比明显增加,住户、企业部门初次收入分配比例都在下降(见图1)。

在初次分配的基础上,2012年全省形成可支配收入总额23318亿元,比2010年、2005年分别增加16196、6148亿元,其中,政府部门占比比2010年、2005年分别降低1.8和1.5个百分点;企业部门占比比2010年、2005年分别降低1.3和1.1个百分点;住户部门占比比2010年、2005年分别提高3.1和2.6个百分点(见图2)。“十二五”前两年再次分配收入明显向住户部门倾斜。

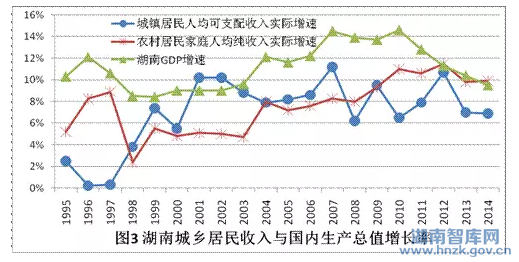

(二)城乡居民收入增速落后于GDP,但“十二五”期间显著改善

长期以来,湖南省城乡居民收入增长与GDP增长不同步,绝大部分年份居民收入增速低于GDP增速。1995-2014年的20年中,全省城镇居民人均可支配收入实际增速有18年低于GDP增速,只有2001和2002年高于GDP增速;农村居民人均纯收入实际增速只有2012和2014年高于GDP增速(因统计口径调整,2014年农村居民人均纯收入为人均可支配收入,下同),其他18年均低于GDP增速。但“十二五”期间,城乡居民增速落后于GDP增速的情况明显改善,2011-2014年湖南省城镇居民人均可支配收入增速分别低于GDP增速4.9、0.6、3.4和2.6个百分点,而“十一五”期间这一差距最低的都有3.3个百分点,其中2010年更是达到8.1个百分点;“十二五”前四年中,2011、2013年湖南省农村居民人均纯收入增速分别低于GDP增速2.2和0.6个百分点,但2012、2014年则分别高出GDP增速0.2和0.4个百分点,而“十一五”期间这一差距最低的都有3.3个百分点,2010年为3.6个百分点(见图3)。

(三)城乡居民收入绝对差距拉大,但相对差距有所缩小

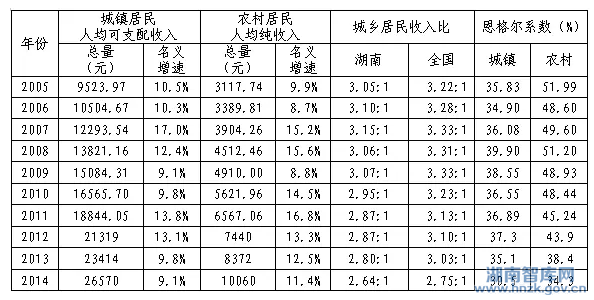

2005-2014年,湖南省城镇居民人均可支配收入增加17046元,农村居民人均纯收入增加6942元,城乡居民收入绝对差距由2005年的6406元扩大到2014年的16510元;其中,“十二五”以来城镇居民人均可支配收入增加了10004元,农村居民人均纯收入增加了4438元,城乡居民收入绝对差距由2010年的10943元扩大到2014年的16510元。但2008年以来随着农民收入增长加快,湖南省城乡相对收入差距(城乡收入比)由2005年的3.05:1缩小到2010年的2.95:1,到2014年更是缩小到2.64:1。与全国相比,湖南省城乡收入比自2000年以后一直低于全国平均水平,但城乡收入比走势和全国基本一致,从2005年开始经历了先上升再下降的过程。从恩格尔系数来看,湖南省城镇恩格尔系数波动较大,2010年以来呈现逐步上升趋势,2012年较2005年高出1.47个百分点,之后快速下降,2014年降至30.5%,比2010年降低6.05个百分点;农村恩格尔系数逐步下降,2005年超过50%,2010年下降到48.44%,2014年进一步下降至34.3%,“十二五”前四年下降了14.14个百分点(见表1)。

表1 湖南省城乡居民收入及恩格尔系数

(四)城镇居民地区间和内部收入差距都有所扩大

从地区间城镇居民收入差距看,2014年,湖南省14个市州中,城镇居民人均可支配收入最高的长沙市为36826元,最低的湘西州为17898元,两者绝对收入差额为18928元,收入比为2.06:1;最高与最低市州城镇绝对收入差额比2010年、2005年分别增加7812元和13023元,收入比则高于2010年的1.95:1,且“十二五”呈逐年上升趋势(见图4)。

注:2005-2014年,湖南城镇居民人均可支配收入最高的均为长沙市,最低的市州2005、2006、2012、2013、2014年为湘西州、其余各年为邵阳市。

从城镇居民内部收入差距看,2005-2013年,湖南省收入最高的10%和收入最低的10%的城镇居民,收入绝对差额由29054元上升至70147元,收入比由10.78:1下降至10.18:1。但不管是绝对收入差距还是相对收入差距,“十二五”以来都呈逐年扩大趋势,2010-2013年,湖南省城镇居民中10%的高收入群体与10%的低收入群体,两者收入绝对差距从35768上升至70147元,收入比从7.19:1上升至10.18:1(见图5)。

注:城镇家庭收入分组方法是将所有调查户按户人均可支配收入由低到高排队,按10%、10%、20%、20%、20%、10%、10%的比例依次分成:最低收入户、较低收入户、中等偏下收入户、中等收入户、中等偏上收入户、较高收入户、最高收入户等七组。

(五)农村居民地区间相对收入差距开始进入缩小阶段,内部相对收入差距在加速扩张后逐步企稳阶段

2014年,湖南省农村居民人均可支配收入最高的长沙为21723元,最低的湘西州为5891元,两者绝对收入差距为15832元,较2010年、2005年分别增加7799元和12690元;收入比为3.69:1,比2010年的3.53:1和2005年的2.8:1明显扩大。但地区收入最高与最低比在2013年达到3.74的波峰后,2014年下降至3.69,相对收入差距开始进入缩小阶段(见图6)。

农村居民内部收入差距在加速扩大后进入企稳阶段。湖南省农村收入最高的20%和收入最低的20%的居民收入差距,2006年以后差距扩大的趋势有所加剧;收入比则由2006年的3.7:1一路攀升至2012年的7.02:1;2013年下降至6.89:1,2014年则有所反弹至6.96:1,整体来看,在“十二五”头两年上升至最高值后,湖南省高、低收入农民的相对收入差距保持了稳定的比例关系(见图7)。

注:2005-2014年湖南省农村居民人均收入最高的均为长沙市,最低的均为湘西州,其中2014年为农村居民人均可支配收入,其余各年为农村居民人均纯收入。

二、湖南省收入分配格局的成因分析

从上述特征分析中可以看出,目前湖南收入分配领域存在着居民收入增长与国内生产总值增长不同步、地区间收入差距扩大、城镇和农村居民收入水平不高等不足,导致这些不足的成因主要有劳动报酬占比下降、区域经济发展不平衡和工资性收入、经营性收入偏低等因素。

(一)劳动报酬占比下降使得居民收入实际增速低于GDP增速

劳动报酬是居民收入的最主要来源,其占比下降成为湖南居民收入实际增速落后于GDP增速的重要原因。1978-2013年,湖南省劳动报酬总量由91.1亿元增加到11988.24亿元,年均名义增长14.5%,比GDP名义增速慢0.75个百分点;其中“十二五”前三年,劳动报酬总量由8040.19亿元增加到11988.24亿元,年均名义增长14.2%,比GDP名义增速慢0.93个百分点;2013年,全省劳动报酬占GDP的比重为48.9%,比2010年、1978年分别下降了1.2和13.1个百分点。

(二)区域经济发展不均衡导致地区间居民收入差距扩大

区域经济的不平衡发展必然带来区域间经济增长速度以及人均GDP的差距,进而导致区域间社会财富分配不平衡,经济发达地区人们相对富裕一些,欠发达地区则相对贫穷一些。从湖南省各市州来看,2014年,长沙市人均GDP为107684元,而湘西自治州人均GDP仅有17507元,邵阳市人均GDP仅有17498元,长沙市人均GDP是湘西自治州的6.15倍、是邵阳市的6.154倍,在这一背景下,长沙市城镇居民人均可支配收入达到36826元,而湘西自治州城镇居民人均可支配收入仅为17898元,前者是后者的2.06倍;长沙市农村居民人均纯收入达到21723元,湘西自治州农村居民人均纯收入达到5891元,前者是后者的3.69倍。从区域板块来看,2014年,经济实力最强的长株潭地区与最弱的大湘西地区之间,GDP相差7035亿元,GDP之比为2.56:1,居民人均可支配收入相差16604元。即使在板块内部,长株潭地区中,长沙人均GDP比株洲、湘潭分别高52956和51716元,城镇居民人均可支配收入比株洲、湘潭分别高5488和9758元,农村居民人均纯收入比株洲、湘潭分别高7357和7631元;大湘西地区中,邵阳市GDP比湘西州、张家界市分别高804.6亿元和851.6亿元,农村居民人均纯收入比湘西州高出1895元。显然,经济实力的悬殊是城乡居民收入差距的重要原因。

(三)工资性收入偏低制约城镇居民收入的提高

工资性收入偏低是湖南省城镇居民收入低于全国平均水平的主要原因。从收入来源来看,2014年,全省城镇居民人均可支配收入比全国平均水平低2274元,其中,城镇居民人均经营性收入、转移性收入为3567和5713元,分别高出全国288和897元;财产性收入为2629元,比全国低188元;工资性收入为16442元,比全国低3275元,差距十分明显。从各省区比较来看,2013年湖南省城镇居民人均工资性收入13951元,在全国仅排第28位、中部第6位;2013年全省城镇居民工资性收入在总收入中的占比为56.6%,这一比例为全国最低。工资性收入低成为制约全省城镇居民收入提高的主要因素。

(四)经营性收入“短板”制约农村居民收入的增长

经营性收入偏低是湖南农村居民人均纯收入低于全国平均水平的主要原因。从收入来源看,2014年,湖南省农村居民人均可支配收入比全国平均水平低429元,其中,农村居民转移性收入为2168元,比全国平均水平高出291元;人均工资性收入、财产性收入为4088和166元,分别仅比全国平均水平低64和56元;而人均经营性收入为3639元,比全国平均水平低598元,差距十分明显。从各省区比较来看,2013年湖南省农村居民人均经营收入2962元,在全国仅排第23位、中部第5位;2013年全省农村居民人均工资性收入在纯收入中的占比为35.4%,这一比例也为第23位、中部第5位。经营性收入低成为制约全省农村居民收入提高的主要因素,而经营性收入不高主要是由于湖南省农村居民家庭经营的土地面积较少、农村品产量和销售量少所致。

三、“十三五”调整湖南省收入分配格局的对策建议

党的十八大提出,2020年实现城乡居民人均收入比2010年翻一番,湖南省提出城乡居民人均收入要与全国同步翻番,能否如期实现这一目标,既要努力做大经济总量,也要深入推进收入分配改革,优化收入分配格局,缩小收入差距,真正实现城乡居民收入的整体倍增。

(一)继续做大经济总量,促进区域协调发展,夯实分配基础

作为后发地区,湖南省发展不充分、不全面、不持续、不均衡的问题依然突出,“十三五”时期,提升经济总量仍将是实现“三量齐升”的基础,新常态下继续做大经济总量保持调速不减势,要立足“一带一部”区位优势,依靠改革、创新和开放三大经济增长新动力,借助长株潭国家自主创新示范区与两型试验区、湘江新区、长江中游城市群等国家级发展平台,积极参与对接“一带一路”、长江经济带、京津冀协同发展等国家战略,加快培育互联网+、节能环保、文化旅游、智能制造等新兴产业,打造新增长点、新增长极、新增长带,为全省经济发展提供新支撑,为提升发展质量、提高人均均量、分好经济蛋糕打下牢固的物质基础。同时,要进一步促进长株潭、环洞庭湖、大湘南和大湘西四大板块协调发展,在深入推进长株潭两型发展的同时,加快环洞庭湖生态经济区转型发展,建设大湖经济区;加快大湘南地区开放开发,建设全省开放合作的重要窗口和门户;推进大湘西地区区域开发与精准扶贫有机结合,加快全面小康社会建设;加大区域间统筹发展力度,全力推动对落后地区生态补偿机制的落实和有效运转,实现整体和局部发展的统一。

(二)深化收入分配体制改革,规范收入分配秩序,理顺分配关系

为确保让全省人民共享经济发展成果,必须完善以按劳分配为主、多种分配方式并存的分配制度,建立起公平合理的收入分配秩序,实现居民收入增长和经济发展同步、劳动报酬增长和劳动生产率提高同步。首先要提高居民收入在国民收入分配中的比重,在政府、企业和住户三个部门中,明确国民收入向住户部门倾斜的取向,努力降低政府和企业部门在收入分配中的比例;严格规范非税收入,清理规范教育、路桥通行、电信等民生收费,进一步清理整顿各种行政事业性收费和政府性基金,健全完善政府非税收入收缴管理制度;推进行业垄断改革,促进行业间的公平分配;进一步完善国有资本经营预算和收益分享机制,改革国企高管的薪酬制度,实行企业工资总额和工资水平双重调控政策,加强对高收入层收入的监管和调控,清理规范机关事业单位工资外收入,逐步缩小行业工资收入差距。其次要提高劳动报酬在初次分配中的比重,市场经济条件下初次分配的劳动报酬是通过劳动力的市场交换实现的,因此须进一步健全劳动力市场机制,建立企业职工工资决定机制、正常增长机制、合理调节机制和支付保障机制,改革和完善工资集体协商机制,建立行业性、区域性集体协商和集体合同制度;完善工资指导线、最低工资制度,发挥其对工资水平的引导作用;健全工资支付保障机制,预防和打击欠薪行为,维护劳动者合法权益。

(三)着力推进大众创业与就业,扩充收入来源,奠定增收基础

居民的收入来源包括经营性收入、工资性收入、转移性收入和财产性收入四个构成,“十三五”时期促进湖南省居民收入增长,必须努力扩充居民收入来源。

首先要大力推进大众创业和创业富民工作,深入推进简政放权,进一步取消和下放与促进创业密切相关的审批事项,降低创业门槛,营造有利于创业的良好环境;健全有利于创业的政策制度,落实和完善税费减免、担保贷款、资金补贴、创投基金等扶持自主创业的政策,实行“双百资助工程”;健全创业服务体系,持续做好创业培训和服务,搭建创新创业平台,深入实施创新创业园区“135”工程,建设创新创业孵化基地和园区,完善创新创业公共服务平台;着重支持科技人员和大学生创业,为大学生创业提供有针对性的政策支持和创业服务;开展创建创业型基地和城市活动,培育省级创新创业带动就业示范基地,实施创建创业型县(市、区)、乡镇(街道)、村(社区)“2151”工程,形成全社会竞相支持创新创业的良好氛围。

其次要持续保障和扩大新常态下的就业工作,在经济增长放缓阶段适时调整、充实和完善促进就业政策,重点推动高校毕业生、农村转移就业劳动力等新增劳动力就业;加强就业培训服务,构建劳动者终身职业培训体系,逐步形成覆盖城乡、功能完备、分布合理、资源共享、运转高效的公共就业服务体系,提高就业服务能力。

第三要努力提高农民收入水平,巩固提高家庭经营收入,通过加大科技创新,推进农业生产的组织化、规模化和产业化,加强农村基础设施建设,加大农产品品牌创建和培养力度,增加农业的直接效益、比较效益、间接效益和附加效益;大力提高农民财产性收入,全面深化农村产权制度改革,允许农户 土地、林地承包权自由转让、出租、抵押、入股、继承,推进农村住宅商品化,让农民的住宅真正成为农民的财产,着力保护征地过程中农民的土地权益;大力增加转移性收入,进一步落实和完善各项农业补贴制度,提高财政惠农效率;深化农村金融改革,培育农村小型金融组织和小额信贷,增加农业保险费补贴品种并扩大覆盖范围。

(四)完善再分配调节功能,推进公共服务均等化,缩小收入差距

虽然初次分配和再分配都需要兼顾公平,但由于初次分配是发生在分散的市场主体间的分配行为,需要充分地尊重市场机制的作用和市场主体的自主权;而再分配是政府和社会依据法律和政策来实施的进一步调节,是更能够实现收入分配公平的制度和机制。首先要更好地利用税收这一有效杠杆,加快税制改革,推动建立以直接税为主体的税制体系;加大税收体系对流量收入和存量收入的有效调节,合理调节高收入群体;依法加强税收征管和非税收入管理,逐步建立全面的个人收入统计、监控体系,加大偷逃漏税的惩罚力度。

其次要进一步加强公共服务均等化建设,加大保障和改善民生力度,加大对民生领域、革命老区、民族地区、边远山区、贫困地区的一般性转移支付投入;推进公共基础教育均衡化,逐步缩小区域、城乡、校际差距;持续完善公共卫生服务体系,全面实施惠及全省人民的基本公共卫生服务全免费项目;继续完善社会保障制度,推进实施全省统一的城乡居民社会养老保险制度,完善企业年金和职业年金制度;实施统一的城乡居民基本医疗保险制度,扩大基本医疗保障范围,全面实施城乡居民大病保险制度,实现职工医保和居民医保的衔接互通;继续完善失业保险和工伤保险制度;推进最低生活保障城乡一体化,建立保障标准与物价联动调整机制,提高城乡居民最低生活保障水平;规范慈善事业发展,推进收入第三次分配,鼓励有条件的企业、个人和社会组织举办医院、学校、养老服务等公益事业,加强对慈善组织的业务指导,完善社会组织自治化、民间化的管理体制机制。

文章来源:湖南省人民政府发展研究中心微信公众号 2015年11月4日