数字化管理已成为国内外典型河流综合治理的重要手段,如:美国、加拿大、日本、澳大利亚及我国的“数字黄河”等。湘江流域综合治理涉及面广、内容繁杂,通过运用信息技术,对湘江流域的资源、环境、经济等各个复杂系统的各类信息进行数字化,通过数据整合、虚拟仿真进行信息的集成应用,能够实现流域管理与决策的信息广泛性、时效性、科学性,为湘江流域的科学发展提供支持。

一、湘江流域信息化的基础条件和需求分析

1.湘江流域信息化的基础条件

湖南省着力打造“数字湖南”,在水利信息化、环境监测信息化、生态保护信息化、交通信息化、经济社会发展信息化等方面都取得了很大成绩,为“数字湘江”建设提供了较好的发展基础。见表1。

表1 相关已建和在建的信息系统情况

资料来源:根据各部门信息系统情况整理

2.存在的问题和瓶颈

由于湘江流域的信息化发展起步较晚,相关的信息系统尚未整合,难以满足流域科学发展的要求。具体体现在:一是缺乏总体规划和顶层设计。目前,流域相关的信息系统和平台较多,但缺乏统一规划目前,造成了重复建设和资源浪费问题,信息孤岛也比比皆是。二是信息采集内容不够全面,及时性不强。当前,湘江流域水利、环保、生态等建立了相关信息采集体系,采集手段、内容都有待完善,例如流域湿地信息不全面。而航运、旅游、产业等方面尚未建立信息采集机制。三是信息传输能力不足。“数字湘江”需要大量的数据,从数据获取到数据传递、处理、共享以及可视化表现等都对通信和计算网络提出了更高的要求,而目前的通信和计算机网络系统还需进一步加强。四是信息化标准滞后。流域信息化设施、系统软件、信息采集、分析和发布等标准化建设滞后。

二、思路和目标

建设思路:以建设“美丽湘江”为目标,以提高湘江流域数字化综合管理水平为重点,在整合统筹现有信息系统基础上,加强流域信息化基础建设,建立高效、联动、统一的湘江信息管理与服务平台,构建“政府主导、市场参与、资源共享、协作共赢”的湘江信息化发展长效机制,提升湘江流域的智能化管理水平和数字化服务能力,切实为湘江流域经济社会持续发展提供强有力的技术和信息支撑,打造成为“数字湖南”重点示范工程和全国河流信息化建设样板。

预期目标:到2020年,建成网络健全、运行规范、机制科学的湘江监测预警体系,实现对湘江全流域的水资源和环境的24小时全方位监控;建成统一的湘江数据交换中心和湘江综合数据库,实现对分散于各厅局、各地区的数据进行加工、交换、集成、共享;完善湘江门户平台,打造成为国内一流的河流门户网站;建立适应湘江流域科学发展的电子政务体系,涉及湘江的审批事项全部实现网上办理。到2030年,逐步实现湘江流域自然系统、经济社会系统、流域生态系统的耦合(简称“自然-经济-生态耦合系统”),使“数字湘江”能全面支持湘江综合治理与科学发展的各项业务工作。

三 、“数字湘江”总体框架构思

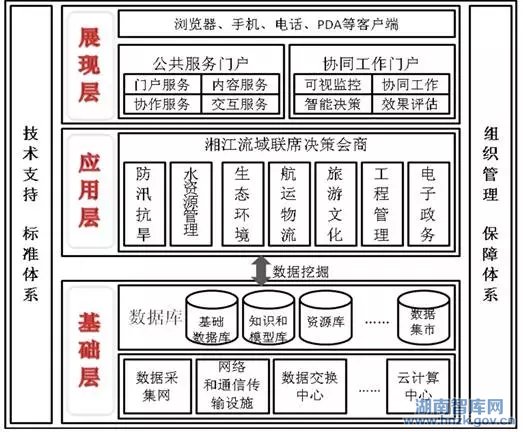

搭建“三层两柱”结构的数字湘江总体框架,即展现层、应用层、基础层三层,及技术支持和标准体系、组织管理和保障体系两柱。如下图:

图1 “数字湘江”总体框架

展现层:打造面向公众和管理决策者的信息门户,突出以人为本理念,展现虚拟化、数字化的湘江动态。主要包括构建浏览器、手机、电话、PDA等客户端渠道和打造公共服务门户、协同工作门户两个门户。

应用层:围绕湘江流域科学发展所涉及的主要方面建立和完善相关的信息化管理应用系统。主要包括防汛抗旱系统、水资源管理系统、生态环保系统、航运物流系统、旅游文化系统、工程管理系统、电子政务系统等七大模块。

基础层:通过基础数据库和泛在网建设,利用云计算技术,为水资源管理与利用、生态环保、经济发展、政务文化等数字化应用做好基础性服务,完善采集、网络基础设施建设,建立统一的权限平台、流程平台、数据交换平台、应用集成平台。主要包括信息采集系统、网络和通信传输系统、数据库与数据交换中心、云计算中心等方面基础建设。

技术支持和标准体系:建立数字湘江的标准体系,包括信息资源整合制度,统一各业务应用系统运行管理制度,建立系统互联、数据交互和共享利用标准,不断完善流域内信息安全保障体系。

组织管理和保障体系:完善政策法规、组织制度、技术队伍、建设及运行管理、安全体系、资金保障等要素保障体系。

四、重点工程

重点建设“一网一库两平台”。一网为多功能综合性数据采集网络系统;一库为“数字湘江”综合数据库系统;两平台为湘江公众服务平台和监控指挥与决策支持平台。

1.湘江流域的多功能综合性数据采集网络系统

以实现信息采集的标准化和自动化为目标,加快整合统筹已有采集设施,积极探索自动识别、遥感遥测遥控、高速大容量采集、全球定位、便携式移动采集、智能传感和无线通信技术等新技术的应用,提高自动化程度和数据采集的时效性。重点建设汛旱灾情信息采集系统、水资源监控和水环境信息采集系统、水土保持监测系统、气象信息采集系统、环境质量数据采集系统、森林和湿地监控采集系统、航运数据采集系统、旅游及文化资源采集系统、涉水产业数据采集系统、工程建设管理与工情信息采集系统、基础地理信息采集系统等。

2.“数字湘江”综合数据库系统

包括“数字湘江”综合数据库和数据交换中心。依托湖南省地理空间基础库和专业属性地理信息等空间数据库,构建湘江流域地理信息基础支撑平台,建立“数字湘江”综合数据库。加快水利、气象、生态环保、森林湿地、经济社会、旅游文化等业务数据库的交互对接,对各类信息资源进行规范化加工处理,分类存储,最终形成集中统一、可提供快速共享服务的湘江流域数据交换中心。平台与数据中心的数据库实现关联和共享,为流域监测预警、应急指挥、综合业务管理等应用系统提供地理空间基础数据支撑和专题信息关联。

3.湘江公众服务平台和监控指挥与决策支持平台

(1)公众服务平台。设计外表美观、功能全面、性能稳定的湘江门户网站,作为湘江风貌的展现窗口、相关动态的发布窗口和政务的办理窗口。

(2)监控指挥与决策支持平台。建设智能、开放、稳定、安全和易扩展的覆盖省、市、县三级管理部门的流域协同办公平台。主要包括七大系统:

——防汛抗旱指挥系统。包括暴雨洪水预警预报、洪水调度、防汛组织指挥、洪水演进、抢险减灾等子系统。湘江流域防汛抗旱指挥系统以已建的省、市、县防汛抗旱指挥系统为基础,充分利用已有的汛旱灾情监测站网,流域内各防洪控制工程自动测报系统和运行管理调度系统,根据流域防汛抗旱指挥特点和重点进行整合、完善。

——水资源管理系统。包括水资源预测预报、水资源监测管理、水量调度方案管理、水量调度业务处理与综合监视、危机调度管理、取水许可管理等子系统。湘江流域水资源管理系统建设目的是利用信息技术,整合流域内水资源信息,对全流域的水量、水质进行监测,开展水资源的合理调度,从而为制订全流域水资源供求计划,提出合理配置方案。湘江流域水资源管理系统以水资源监控和水环境监测系统为基础,通过采集系统完成流域内地表水、地下水的水量、水质的监测,城镇、乡镇各供水水源、供水管道、取水口的水量、水质监测,排污口的流量、污染源全面监测。

——生态环保监控系统。包括环境容纳能力分析、监测管理、分析评价、监督管理、稽查管理等子系统。对流域内森林覆盖、湿地保护、水土保持生态环境监测、生物多样性、三废排放和处理等信息化监控系统。

——航运物流协调系统。包括数字航道系统、船舶交通管理、港口安全管理信息系统、港口生产调度管理信息系统、集装箱货物跟踪系统、航运综合信息服务系统、梯级枢纽联合调度等子系统。通过推广应用航标遥测技术、船舶GDP定位技术等,建立航道管理数据库系统,逐步完善以电子地图为基础平台的航道地理信息系统,强化航道状况、水位水深、水上水下施工、交通管制、水文气象等信息服务,健全实时监测和安全预警体系,实现航运物流现代化。

——数字旅游系统。以湘江流域旅游基础信息数据库建设为依托,重点开发旅游应用信息系统,包括旅游非空间信息管理系统与旅游空间信息管理系统的建设,具体包括:系统管理模块、旅游信息管理系统、旅游信息网络发布系统、旅游目的地信息咨询系统、三维虚拟旅游系统、旅游管理与规划信息系统、旅游景区灾难预警系统等子系统。

——工程管理系统。主要用于管理流域内所有水利工程的建设和运行管理。系统建设以在建的湖南省水利工程数据库为基础,主要包括水利工程建设与管理子系统、水利工程运行监控子系统、河道管理子系统等内容。

——电子政务系统。建立湘江综合管理统一的行政处理系统和公文管理系统。行政处理系统,主要是涉及水利工程建设和管理、水资源管理、安全饮水、环境监测、生态监管、航运物流、旅游管理等业务内容,同时包括有关的计划、财务、科技项目、部门合作等工作内容。公文管理系统主要是在流域内形成各办公系统公文的收发的标准统一,推动办公自动化、管理信息化、传输网络化和决策科学化。

五、加快“数字湘江”的对策建议

1.加快完成“数字湘江”顶层框架设计

建议设立相关主管部门,统筹规划,高起点、高标准的做好“数字湘江”顶层设计,将相关的信息化建设纳入标准化的框架体系。规划总体技术架构,组织相关部门和专家开展“数字湘江”技术路线和总体框架论证,确保网络、数据资源、应用系统、安全系统等各要素之间构成一个有机的整体,实现各部门和省市县级信息系统的联动交互,与“数字湖南”、中央部委及外省的信息系统的交互对接。

2.强化已有信息系统的资源整合和信息共享

围绕湘江流域发展,打破各部门各地区各自为政的建设模式,推动湘江流域水资源、环保、生态、航运、物流、旅游、水利工程等信息系统的完善和整合,鼓励各部门在内部信息系统资源整合的基础上,开展跨区域、跨部门的资源整合,打破信息孤岛,减少重复建设;建立统一的湘江数据交换中心,实现对各部门、各地区数据库数据的加工、交换、共享。

3.打造统一的“数字湘江”门户与应用平台

打造统一的湘江门户平台,实现统一权限管理,并有条件、分层次地信息共享,实现不同的管理权限看到不同的内容,促进资源的公用与共享,充分发挥资源的作用与效能,增强部门协作,提高工作效率,节省建设和运维资金,营造部门之间与区域之间的联席会商网络环境,促进流域信息化可持续发展。

4.夯实流域管理的信息化基础建设

以云计算理念为核心,构建层次分明、功能齐全、机制科学的流域信息化基础架构。流域范围内率先实现“三网融合”,引导互联网、电信网、广电网的全流域覆盖;加强信息采集点布控,构建信息采集综合平台;建设省级流域数据中心和各类信息数据资源库、知识库,加快信息资源的共享和整合步伐。

5.建立完善“数字湘江”配套体系

加快标准体系建设,从业务、信息、技术等方面进行分类,建立湘江流域数字化标准体系;加强安全保障,从核心技术、管理机制、基础支撑等方面建立“数字湘江”安全保障体系;加强关键技术研究,重点围绕信息采集自动化、预测、在线仿真、模型应用、知识运用、决策支持等技术在湘江流域管理与预测等方面的应用;创新建设融资机制,探索利益共享、风险共担的政企合作建设模式,逐步形成政府引导、企业主导、社会广泛参与的多元化、多渠道的投融资机制;建立健全流域信息管理服务机制,由专门部门归口管理湘江门户和综合决策系统建设,各部门分别负责相关应用系统的开发和完善,建立全流域内“横向到边,纵向到底”的网格式信息采集和管理框架。

(来源:湖南省人民政府发展研究中心,2015年11月28日;作者系湖南省人民政府发展研究中心产业经济研究处副处长)