9月25日,中国的传媒圈发生了一件事,就是南风窗传媒智库宣告成立。一段时间以来,媒体特别是杂志社创办智库已经“蔚然成风”,那么媒体为什么要成立智库?南风窗又为什么要成立智库?

这的确是一个要认真辨析的问题,读者困惑,业界困惑,学界也不一定能说得清楚。

就在25日智库成立的当天晚上,我收到了一个期刊的约稿信息,让我谈谈南风窗传媒智库的定位以及运行思路,这个期刊准备在10月份出一期“媒体办智库”的专题稿件,南风窗被作为其中的案例之一加以探讨。

“各色”传媒智库陆续成立

紫金传媒智库,实际上是一个高校智库。

媒体办名叫智库的“智库”,“瞭望智库”大概是第一家。2013年6月,新华社决定成立智库型研究机构“瞭望智库”。2014年9月,依托新华社的基因,瞭望智库获得了财政部中央文化产业资金专项支持,并与《财经国家周刊》形成了“一刊一库”的呼应格局。今年9月12日,该智库的微信公众号刊发文章《别让李嘉诚跑了》,引起一时的舆论大哗。

2015年7月28日,在财新中国PMI媒体沟通会上,财新传媒总编辑胡舒立表示,财新中国PMI的推出是财新转型、向数据领域进军的重大步骤。财新将两翼并举,在新闻业务之外,推出财新智库平台,发展高端金融资讯数据服务业务。

同样是今年7月8日,江苏紫金传媒智库在南京大学宣告成立。该智库由江苏省委宣传部牵头组建,由南京大学携手江苏省四大文化企业和传媒集团,整合南大社会学院、新闻传播学院、信息管理学院、政府管理学院等学科力量创建而成。这是一个高校智库,但又和一般的高校智库不同,它由江苏各大传媒集团注资成立基金,基金收益用于支撑智库研究与相关活动,在这个意义上,它有了一定的传媒特色,名字也叫紫金传媒智库。

以上都是叫“智库”的“智库”。另外,还有相当一批不叫“智库”的“智库”。高校和社科院系统办的不说,就在传媒领域,我们知道的就有粤传媒研究院、第一财经研究院、新京报研究院,低调一点的也有广州日报研究室、南风窗研究部等等。

这些研究院、研究室和研究部大部分都定位于内部研究机构,为所在机构提供行业动态、政策研究和决策参考,如此定位的研究机构就不是“智库”。但是也有一些研究机构比如第一财经研究院和南风窗研究部是开展对外工作的,南风窗研究部就长期承担“调研中国”的运作,这些机构已经具备“智库”的功能。

既然已经有研究部,南风窗为何又要成立传媒智库呢?

成立智库,是响应中央的两个号召

我今年6月中旬调到了南风窗杂志社工作,在我还没有去南风窗的时候,在广州日报报业集团领导的提点下,南风窗着手论证“智库”这个新媒体项目。经过一段时间的调研,我发现这个项目是一个好项目,在南风窗内部会议上,我也多次强调要全力以赴做好智库,做好智库会极大地改变南风窗的现有面貌,为南风窗的媒体转型提供一个极为有利的抓手。

推出传媒智库是从中央到地方的迫切要求。

2014年8月,习近平在第四次深改组会议上提出要推动传统媒体和新兴媒体融合发展,着力打造一批形态多样、手段先进、具有竞争力的新型主流媒体,建成几家拥有强大实力和传播力、公信力、影响力的新型媒体集团,形成立体多样、融合发展的现代传播体系。

新型主流媒体的建设对执政党来说,关系重大,直接影响到舆论阵地的得失,并进而影响到执政党的执政安全。之后,广东省广州市主要领导和宣传部门也提出了要求,打造一两个拿得出、叫得响的新媒体拳头项目。

2015年1月,中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于加强中国特色新型智库建设的意见》。总体目标是到2020年,形成定位明晰、特色鲜明、规模适度、布局合理的中国特色新型智库体系,重点建设一批具有较大影响力和国际知名度的高端智库。

显然,今年以来,媒体纷纷创办智库是和上面两个要求紧密相关的,南风窗作为中国政经第一杂志,做智库也是同时响应上面两个号召和要求,它既是一个新媒体项目,同时又是一个智库项目。

补冲一点,如今办智库的媒体主要是杂志,综合性报纸办智库的还比较少。这主要是因为杂志的内容向来强调纵深和调研,和智库提供的内容比较接近;而报纸的内容还是以动态消息为主,要转化为智库内容有比较大的难度。

成立智库,是南风窗自我转型的要求

2010年之后传媒业所发生的变化大家都看到了,我认为是纸媒诞生500年来从未有过的巨大变革,是一次颠覆式的变革,把纸媒的二次售卖模式给颠覆掉了,新闻+发行+广告的三位一体模式在很大程度上失效了。

这直接给传统媒体的运营带来了压力,再不转型,不及时转型、不彻底转型,连生存都会成为问题。有位领导讲得好,以前媒体是“高地”,但是如果转型不成功,很快成“荒地”了。

要转型,就要有抓手,要有转型的平台。这段时间,南风窗成立了全媒体编辑部,在纸媒之外,大力发展微信微博等新媒体平台,这些很重要,是对传统内容分发渠道的有效拓展,但是并不足够,还需要建设一个“整合营销”的平台。

在这个平台上,内容、广告、策划、活动是统一的行动,你中有我,我中有你,高度整合和融合,有了这样的平台,“整合营销”才能够得以实现。这个平台,我们现阶段认为就是智库。

南风窗诞生于1985年,今年刚好是30年,过去的30年可以说是纸媒的黄金年代,南风窗也走过了30年的辉煌时代。下一个30年怎么办?我想,围绕传媒智库的建立去琢磨我谋划我们的未来发展是一个比较现实的发展路径。

传媒智库的日常运转与盈利模式

智库的成立很容易,开个会,挂个牌,就完了,难点在于日常的运营怎么做?更进一步说,它的盈利模式在哪里?

南风窗传媒智库定位为一个公益性机构,长远来讲不以盈利为目的,但在当前又必须要解决自己的生存和可持续发展问题,否则,智库就只是一个牌子,不是一个有自我造血功能的实体。

在这个问题上,我们要实事求是,不可能一口吃个胖子,智库的发展要分阶段去实施,大概可以分为近期、中期和远期三个阶段。

第一个阶段,以政府部门和企业为主要服务对象,开发常规性产品如年度研究报告、论坛、承接政府课题等,同时开发创新性产品,比如打造城市(县域)公共治理评价指数体系等等。在企业客户方面,需求也是很大的,比如围绕一带一路的建设,很多企业有走出去的需求,智库就可以为这些企业提供外国投资环境的专项报告。

因此,在起步阶段,智库的盈利模式主要是承接政府和企业项目。在这方面,南风窗过去30年积累了很好的品牌资源,开发空间巨大。这段时间,我本人也接洽了不少客户,他们表现出的合作愿望非常强烈。

第二个阶段,智库的实力有了提升和壮大以后,借鉴经济学人智库的运营,建立更加强大的研究队伍,发布各种研究报告,一方面为杂志提供纵深内容,另一方面也可以对这些内容做“二次销售”。

第三个阶段,更远期的目标,把它建成类似美国布鲁金斯学会性质的纯中立智库机构,成立基金会,由基金会把智库养起来,这是最理想的一种状态。

不只是一个下设机构,把全部家底都押上

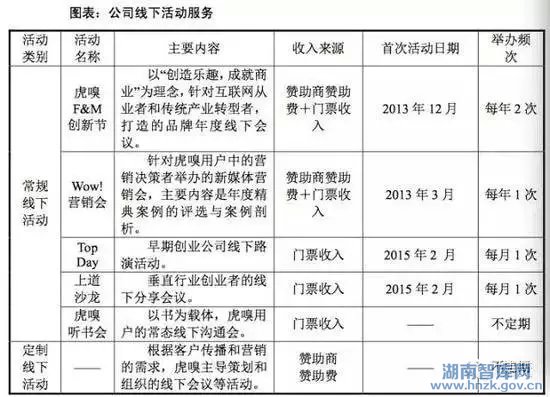

虎嗅网的利润构成中,广告不到三成,线下活动两层多,整合营销接近五成。

通过以上的描述,大家可以看到,南风窗传媒智库和原来的南风窗研究部或者很多媒体所办的研究院比较起来,有一个本质性的区别,这个智库不再是一个战术意义上的内设机构,而是承担着南风窗战略转型重任的一个更大平台。

在设置上,南风窗传媒智库不再是南风窗下设的一个二级部门,它已经化身为南风窗的2.0版本,就是南风窗在新媒体时代的外在呈现,和南风窗杂志社是浑然一体的实体性存在。

因此,在酝酿和论证阶段,我们曾经想过专门去工商部门注册,把南风窗传媒智库作为一个法律实体去运作,也便于以后的股份制改造,比如入库专家的智力资源可以体现为股权和期权等等。这一步以后肯定是要走的,只不过,现在还处在初期试运营阶段,步子先不要迈得那么大。

南风窗传媒智库成立以后,南风窗的运营就开始围绕着智库进行,之前是围绕着杂志进行。围绕杂志运行,靠的就是上面说的“内容+发行+广告”的模式,围绕智库进行,原来的模式依旧维持的前提下,要大力拓展“线下活动”和“整合营销”两个部分,希望这两个部分和原来的发行、广告一起,形成南风窗的三个利润来源。

就在写这篇稿的时候,我看到了虎嗅网准备上市的消息,在虎嗅网的利润构成中,也是这三个主要的组成部分,广告发布占据不到三成,线下活动占据两层多,整合营销占到了接近五成。

虎嗅是一个科技媒体,和南风窗出身不同、运作模式不同,但我想都是新媒体时代的媒体机构,共性大于个性,这样的利润构成应该是代表了未来媒体发展的主要方向。

一个技术问题,为什么叫传媒智库?

虎嗅网的线下活动构成。

初期酝酿的时候,我们把这个项目叫做“南风窗智库”,这个名字简介明了,但后来几经琢磨,为了未来的长远和协调发展,我们认为叫“南风窗传媒智库”比较好。

理由有三。

一是可以追求一个“新闻效应”,有利于智库的品牌宣传策划。正如前面所说,在南风窗这个智库成立之前,有些媒体已经成立了智库或者类似于智库的机构,但还没有一个媒体办的“传媒智库”。

之前叫“传媒智库”的只有南京大学的紫金传媒智库,但它是高校办的。财新今年6月推出的是一个“智库平台”,它正式的名字没有叫智库。瞭望智库是一个媒体智库,但没有叫“传媒智库”。至少在文字上,我们这个可以叫做中国第一家媒体办的“传媒智库”。

二是突出智库的“新媒体特征”。南风窗过去30年给人的印象是一本纸质杂志,纸质杂志现在是未来依旧是南风窗的主要载体,但是不再是唯一载体,未来的南风窗一定是一个全媒体形态的南风窗,南风窗所办的智库也是一个全媒体形态的智库,其产品形态是多媒体的和全媒体的,加入“传媒”两个字,强调其新媒体特征。

三是和未来南风窗的全媒体发展相协调。在具备条件的时候,南风窗杂志社会改名字为南风窗传媒有限公司,甚至是南风窗传媒集团。这个智库叫做“传媒智库”,是要和整个杂志社的未来发展方向保持一致。

最后要说一句,媒体办智库现在虽然很热,但毕竟是一个新生事物,没有成熟的经验和模式,大家现在还处于“摸着石头过河”的阶段。南风窗办的这个传媒智库也属于这种情况,被寄托的期许很大,同行和社会各界也很关注。能做到什么程度,还需要做长期的跟踪观察。