党的十八届三中全会通过《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》,明确提出,“加强中国特色新型智库建设,建立健全决策咨询制度”。这是首次在中央文件中出现“新型智库建设”。之后,国家相继出台《关于加强中国特色新型智库建设的意见》《国家高端智库建设试点工作方案》,十九大报告中再次将建设中国特色新型智库提到战略高度。这些文件的出台是基于“完善国家治理体系,提升国家治理能力”的迫切需要所做出的战略部署。自此,我国智库发展进入快车道。

中国智库的产生和演进根植于中国特色的成长环境。基于此,中国智库主要分为党政部门智库、社会科学院智库、科研院所智库、党校行政学院智库、高校智库和民间智库等。其中,由于其多学科优势和人才集聚特点,高校智库在为党和政府科学决策提供高水平智力支持中发挥了独特作用。

1 高校智库的功能和属性

1.1 高校智库的功能

上海社科院智库研究中心将智库定义为:以公共政策为研究对象,以影响政府决策为研究目标,以公共利益为研究导向,以社会责任为研究准则的专业研究机构。高校智库是隶属于大学的从事政策研究和决策咨询的组织。教育部于2014年发布《中国特色新型高校智库建设推进计划》,明确指出,高校智库承载着战略研究、政策建言、人才培养、舆论引导、公共外交的重要功能。高校是学术高地,具有理论研究的传统优势,因此应进一步发挥优势,为政策制定提供理论指导,搭建知识与政策的桥梁。此外,高校还被赋予了人才培养、社会服务和国际合作的职能,因此高校智库也在培养复合型智库人才、引导社会舆论、开展中外人文交流方面承担着相应责任。

1.2 高校智库的多重属性

从高校智库的定义和功能可以看出,高校智库首先承载着智库职能,是为政府、企业等提供咨询服务的机构,服务性是其本质属性。其次,高校智库具有学科门类齐全、专业优势显著的特点,拥有完整的学科链条,从基础理论研究到实务操作到政策解读,都能够充分发挥高校知识生产、思想生产的优势,故而学术性是其固有属性。最后,不少高校智库是集科研、咨询、教学为一体的机构,它们充分利用自身的学术和资源优势,为国家和社会培养兼具理论修养和实践能力、拥有战略眼光和管理水平的复合型人才,因此多元性是其偶有属性。

2 高校智库发展现状

近年来,由于智库在世界范围内的快速发展,智库研究和评价机构也逐步兴起。目前,国内外较有影响力的智库研究和评价机构包括美国宾夕法尼亚大学智库与公民社会项目组、上海社会科学院智库研究中心、中国社会科学院中国社会科学评价中心、南京大学中国智库研究与评价中心、《光明日报》智库研究与发布中心等。

宾夕法尼亚大学发布的年度《全球智库报告》收纳了50多个榜单,每个榜单列出在此领域全球排名靠前的智库。在《2019年全球智库报告》的“全球最佳高校智库榜单”中,有6家来自中国的高校智库上榜,这些智库分别来自北京大学、清华大学和中国人民大学。上海社会科学院智库研究中心选取成立3年以上的国内活跃智库进入智库备选池,并就此进行影响力排名。2018年智库备选池总量为509家,其中高校智库149家,占比29.3%。

“中国智库索引”(CTTI)是南京大学与光明日报联合研创的大型智库搜索引擎与数据管理平台。CTTI来源智库采用申报-遴选方式,符合基本资质条件的智库可以申报,CTTI进行资格审查和数据审核,筛选出数据质量和数量达到标准的智库,经专家组审核后正式纳入CTTI来源智库。CTTI官方网站显示,目前共收入智库836家,其中高校智库560家,覆盖面广,比较全面地反映了我国新型智库发展的态势。故本文选取“中国智库索引”中的高校智库池数据进行分析。

2019年CTTI来源智库“体检报告”就CTTI来源智库的地域、类型、领域分布情况以及人力资源总体情况做了介绍:华北、华东地区智库后备力量充足,处于智库发展的第一梯队;高校智库是来源智库的最主要类型,占总量的2/3,其次是党政部门智库,社科院智库、社会智库、企业智库等,占比较少;来源智库涉及53个研究领域,其中产业、金融、文化、财政、外交等相对热门;高端智库专家库已经形成,但专家学科分布主要集中在社会科学等少数学科领域,缺乏科技和工程专家。高校智库的地域分布、领域分布和人力资源情况与全体来源智库的状况趋同,与此同时呈现出如下特点。

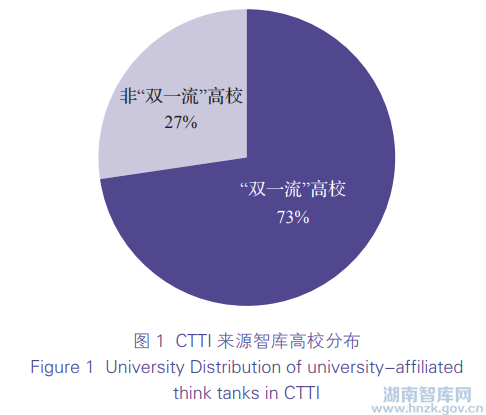

第一,高校整体水平与智库建设水平成正比。如图1所示,CTTI的560家高校智库中,407家智库的来源高校为“双一流”高校,占高校智库总数的72.7%,另153家智库设立于非“双一流”高校,占比为27.3%。承前所述,CTTI来源智库在筛选时有机构成果数量和质量等硬性要求,“双一流”高校的整体学术水平、人才团队能力、政界和社会资源等方面都毫无疑问更胜一筹,但是相较于“双一流”和非“双一流”高校悬殊的数量差别,两者的智库数量差距更加显著。由此可见,高校整体水平与智库建设水平呈明显正相关关系。

第二,高校学科发展与智库建设相辅相成。新型大学智库一般遵循两种成长途径:一是在学科发展过程中研究现实问题、积累相关数据、服务国家战略而逐渐形成专业性智库;二是基于战略和问题导向,实现多学科聚合,由此形成综合性智库。无论是哪种成长路径,高校智库的发展离不开学校现有学科的支持。一方面,高校智库拥有学术积淀深厚、学科门类齐全等天然优势,因此在智库发展过程中存在一定程度的“学科依赖”,学科建设优势对高校智库的发展具有推动作用。但另一方面,由于智库“政策导向”的存在意义,智库在发展过程中也反哺学科建设,对完善学科链条具有积极作用。

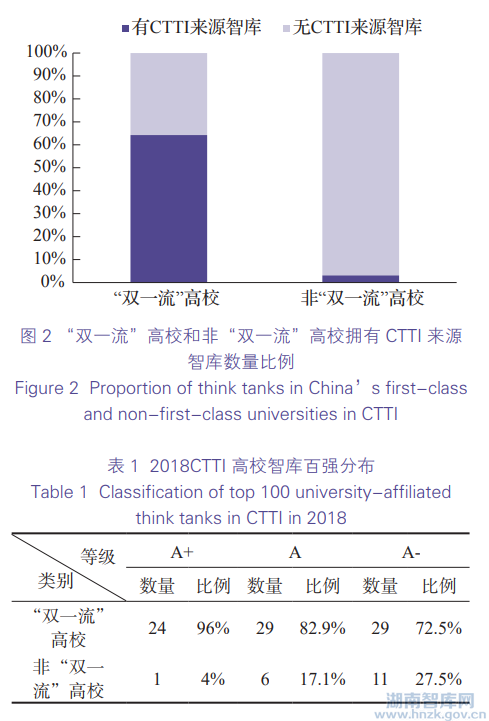

第三,“双一流”高校与非“双一流”高校的智库建设在量质两方面均存在显著差距。数量方面,根据统计,CTTI的高校智库集中在179所高校,其中88所为“双一流”建设高校,91所是非“双一流”建设高校。根据教育部发布的最新数据,目前全国有2,956所高等学校,其中137所为“双一流”建设高校。也就是说,拥有CTTI来源智库的“双一流”高校占“双一流”高校总数的64.2%,而非“双一流”高校拥有CTTI来源智库的数量仅占全国所有非“双一流”高校的3.2%(图2)。

质量方面,CTTI使用“PAI-E评价体系”,即通过智库后台数据评分与专家评价相结合的方法,遴选出高校智库百强,并将其分为A+(25 家)、A(35家)、A-(40家)3个等级。高校智库百强中,有82家来自“双一流”高校,仅18家来自非“双一流”高校,在3个等级的分布分别为1家、6家 和11家(表1)。诚然,非“双一流”高校还有很多智库未列入CTTI来源智库,但与“双一流”高校的智库发展情况相比,可见非“双一流”高校在智库数量和质量方面都与“双一流”高校存在显著差距,两者在智库建设方面断档严重。

我国高校智库在20世纪90年代中后期开始蓬勃兴起。1994年8月,北京大学创立中国经济研究中心。彼时高校智库主要集中在我国顶尖大学。经过20余年发展,重点高校的智库在组织架构、人员构成、成果产出和转化等方面已经较为成熟。发展新型高校智库,隶属于“双一流”高校的国家高端智库是龙头,起着引领作用。然而,作为数量主体,非“双一流”高校智库的发展水平决定了我国高校智库的整体发展水平。此外,由于学科水平、人员水平、资源水平等方面的差距,高端智库的发展模式对于普通高校智库而言,具有不可复制性。非“双一流”高校在发展智库的过程中面临着特殊困境。

3 高校智库建设的困境和误区

3.1 智库是普通高校的“奢侈品”

CTTI在筛选入池智库时对其研究人员、研究成果、组织架构、硬件设施、经费投入等提出了硬性要求,并从治理结构、智库资源、智库成果、智库活动、智库媒体影响力等5个一级指标和24个二级指标对智库进行全面测评。由此可见,CTTI来源高校智库有着较高的准入门槛,这对设立智库的高校提出了较高要求,尤其是对经费、师资等各方面都比较有限的普通高校提出了较大挑战。这一客观限制条件相应地也对高校人员,尤其是政策制定层面形成了主观压力。大多数普通高校乃地方院校,在建言献策的责任面前,自觉“人微言轻”,不具备相应的学科、人员和资源储备,故而没有能力也没有必要建设智库。智库是以服务党和政府科学民主依法决策为宗旨的非营利性研究咨询机构。在完善国家治理体系、提升国家治理能力的迫切需要下,智库建设已是我国高等教育发展的大势所趋。第一,高校社会服务职能日益凸显,高校智库在咨政服务、普及大众方面承担着当仁不让的职责;第二,智库对推动“双一流”建设有重要促进作用,智库建设与科学研究、人才培养并非零和关系,而是相得益彰,智库发展良好对学科发展、人才培养具有推动作用;第三,智库建设虽然有其特殊要求,但可充分利用高校现有资源,提高引进人才的利用效率,并非不可企及。总之,高校发展智库,既必要,又可行。对于普通高校而言,智库建设甚至可以成为弯道超车的加速器,是促进学科发展、人才培养、师资建设的战略需要。所谓的“奢侈品”其实是高校智库建设中的畏难情绪,这给智库建设带来了发展理念上的障碍。

3.2 对待高校智库存在认知滞后

高校科研人员是高校智库成果的生产者,政府部门是成果的主要使用者,两者对高校智库的态度很大程度上决定了智库的发展前景。一方面,高校中把学术研究和对策研究对立起来的观点仍相当普遍,认为“智库从事的对策研究不属于学术研究,那些做不好学术研究的才会去做对策研究,而且对策研究没有水平,只有学术研究才有价值”。智库研究成果尚未普遍纳入科研评价和职称晋升体系更加束缚了优秀学者从事智库研究。另一方面,一些地方政府部门对智库的态度暧昧不清,一面希望智库能为当地经济社会发展建言献策,一面担心智库成为“麻烦制造者”,给决策体系和政策过程带来压力。在这种观点的影响下,一些智库被排除在决策过程之外,或是咨政建议得不到有效合理采纳。高校研究人员和政府部门的认知偏差限制了高校智库发展的内外生动力。

3.3 智库建设等同于搞科研和接课题

国家提出发展中国特色新型智库以来,高校中的各类“研究院”和“中心”如雨后春笋般涌现,已有的研究中心也乘着东风加大建设力度。一个实体学院没有几块牌子,似乎已非时兴之举。不可否认,这其中不乏向智库转型或是新建智库的成功者,但也存在标榜智库,“换汤不换药”的做法。久而久之,这些所谓“智库”也就成了僵尸机构和名片机构,借智库之名、行学术研究之实。传统意义上的“研究院”或“中心”是在某专业领域内从事科学研究的机构,开展学术研究、服务社会需要是其主要内容,承接课题、发表成果是其主要形式。而智库是沟通知识与政策的桥梁,其最主要目的是咨政服务,同时利用媒体向社会公众进行宣传普及。当然,前者可提供智力支撑和学科基础,科研方法和课题成果亦可用于智库研究,但二者本质不同。偷换概念束缚了智库成长的内涵和外延。

3.4 智库建设是“锦上添花”,而非“雪中送炭”

普通高校的智库发展意识薄弱,一方面是出于学科的学术化水平仍然不高的内在原因,另一方面也是由于唯学科、科研论的外在“功利因素”。高校排名和学科排名是体现高校的学术影响力、社会影响力、人才培养水平和成果的重要形式,排名的提升直观反映了高校学术水平、人才培养水平的提升,故而追求排行榜位置的上升成为一项“政绩工程”。虽然各大高校排行榜的指标体系有所区别,但目前国内较为流行的校友会大学排名、软科大学排名、武书连大学排行榜等,普遍偏重人才培养和科学研究,对高等学校四大职能之一的服务社会职能的考量也主要局限在获得企业经费数额、科研成果转化情况等方面,几乎未见咨政服务指标,或所占比例甚少。对于普通高校而言,提升排名的最便捷途径仍然是能取得立竿见影效果的引人才、搞科研、发论文。拥有有影响力的智库固然加分,没有也无伤大雅。高校评价指标的缺位制约了智库建设的系统性驱动力。

3.5 智库成果政策转化率低,供需错位

智库成果种类丰富,包括论文、报刊文章、专著、视频资料、专利等多种形式,其中内参是我国智库最具特色且最为重要的决策咨询成果。《2018CTTI来源智库发展报告》指出,来源智库累计贡献单篇内参近7,000篇,但76%的内参上报后未能得到回应。在被批示的内参中,3%的内参获司局级批示,17%获省部级批示,仅2%获副国级或正国级批示。该数据虽为CTTI所有来源智库的内参贡献情况,但高校智库是来源智库的绝对主体,故也能说明高校智库成果被决策采纳不高的问题。高校智库不同于专为政府决策设立的党政军智库和为社会发展服务的民间智库,其存在的主要价值在于提供兼具理论价值和应用价值的高质量研究报告和政策咨询服务。有学者对广东省内5所一本重点大学25个校级以上人文社科基地进行了实证调查,分析表明其研究成果的政策转换率大大低于学术影响力。不同的叙事方式和修辞框架使得高校智库的学术成果与政府所需的智库产品之间存在供求落差。

4 高校智库发展的改革路径

面临上述种种困境,我国高校应结合实际情况和自身特点,充分借鉴国内外成熟高校智库的发展模式,开辟出因地制宜的发展路径。

4.1 转变观念,制定规划

高校要充分认识智库建设对学校学科发展、人才培养、社会服务、国际交流等方面的重要推动作用,树立明确的智库建设意识,把智库建设当成学校的一项主要工作。充分调研论证智库研究的专业领域,突出学校特色。尤其对于综合性大学而言,切忌各学科一拥而上,“眉毛胡子一把抓”。正如教育部副部长李卫红指出:我国大学智库的小、散、弱现象突出,力量分散,定位不准。拥有CTTI来源智库的91所非“双一流”高校中,63.7%的高校仅有一个CTTI来源智库,92.3%的高校拥有3个及以下CTTI来源智库。可见,普通高校智库不在多而在于精。在制定智库发展战略时,高校需要明确重点专业和特色领域,集中力量和资源打造精品,才能建成品牌,形成影响力,这也才符合国家建设新时代中国新型智库的要求。

4.2 建立清晰的管理架构

智库建设不同于普通科研建设的一个重要表现,即智库有相对稳定、运作规范的实体性研究机构,并且具备健全的治理结构,例如拥有组织章程,设立理事会、学术委员会等组织。CTTI在筛选来源智库时,即将智库的组织形式作为一项必要的入围标准。当前高校智库建设仍然以依托院系的研究所和研究中心为主,在资源分配、人员安排、运行管理、成果归属等方面存在学科壁垒、行政壁垒,中国特色新型智库建设的关键和难点都在体制机制创新。因此,在树立了智库建设意识并制定发展战略之后,即要落实智库的组织形式。拥有独立的组织架构,不仅能为智库建设开辟一片独立空间,为其成长进行长远规划,还是全职研究人员工作不被干扰的保障。

4.3 设置科学合理的绩效评价体系

社会服务已经成为高校的一项重要职能。高校智库是这一职能发挥作用的主要载体。因此,高校智库成果理应与科研成果一道,受到应有的承认。教学质量是本科教学的生命线。为回归教学,充分调动教师从事教学工作的积极性,越来越多高校设置教学型教授岗位,教师职称评审也打破了以往唯科研文章论的桎梏。面对智库建设的新要求,高校可以借鉴教学型教授岗位的改革实践,将智库研究成果纳入职称评聘的认定范围,打通职称晋升通道,解决研究人员的后顾之忧。

4.4 盘活已有资源,开发外部资源

普通高校应充分整合已有资源,以拥有一定的学术基础、特色鲜明的决策咨询研究领域为主要研究对象,调动教师尤其是引进人才积极性,利用科研学术交流平台,开展国内外交流与合作。智库面对的主要是企业和政府等用户,产品往往需要团队协作才能完成,因此要转变单兵作战、单学科作战的方式,建成跨学科的智库团队。

在盘活校内现有资源的同时,还要创新外部资源开发利用方式。CTTI数据平台记录了所有来源智库的关联单位信息,包括主管单位、直属单位、挂靠单位、协作单位等。关联单位在研究需求、资源调配、协同合作、政策倾斜等方面将给予智库更多利好。经统计发现,拥有CTTI来源智库的179所高校中,有156所高校的相关智库具有关联单位,包括政府部门、行业协会、企事业单位等。其中,88所“双一流”高校的智库关联单位比例为81.8%,91所非“双一流”高校的智库关联单位比例更是高达92.3%。由此可见,成熟成功的高校智库离不开外部资源,尤其是用户部门的支持。对于综合实力相对较弱的非“双一流”高校而言,与关联单位合作更是其建设优质智库的关键变量。因此,高校智库要大胆走出去,与政产媒主动对接,精准了解需求;同时加强对智库成果的宣传,提高智库活动的可视度和影响力,外部资源自然“闻香而来”,源源不断。

高校智库有着其他类型智库不具备的学术研究和人才培养优势,承载着联结象牙塔-政府-社会的使命,高校智库的作用举足轻重。然而,在我国目前高校智库建设断层的情况下,在大力推进高端智库建设的同时,我们更应该重点关注普通高校的智库建设情况。正视高校智库建设过程中的困境和误区,创新改革路径,提升高校智库建设的整体水平,从而有效助推我国新型智库建设,为国家治理体系和治理能力现代化提供智力支持。

(南京审计大学助理研究员,南京大学政府管理学院博士研究生)